Su eterna sonrisa —artículo publicado en Ideal Sierra Mágina, noviembre de 2020—

Soy un tipo casi triste que está ahí, muy cerca, pero que no termina de llegar a ningún lado. Cualquiera que casi me viera, que me analizara someramente, diría: hay que ver que poco te pareces a tu padre, siempre con su ímpetu y con su eterna sonrisa.

Por desgracia para mí, para quienes lo queríamos, y para quienes, aun no conociéndolo mucho, lo tenían en estima, ya no podremos disfrutar de su famosa sonrisa ni sentirnos agobiados por su inagotable energía. Y aunque desde el preciso instante que empezó su agónica enfermedad me hice a la idea de ello, echo mucho de menos esa sonrisa que logró que yo solo sea un casi y no un triste del todo, y ese ímpetu que me animó a no desistir nunca en mis empeños.

Yo no soy padre, pero, como buen hijo sufridor y bien mandao, le doy la razón a Serrat en aquello de que a nuestros progenitores les debemos, no solo la herencia genética, sino también las cargas culturales —los dioses, el idioma…— y las taras psicológicas que se nos meten en el cuerpo y en el alma de una manera subrepticia —los rencores, las frustraciones, el porvenir…—. Todo eso que nos endiñan con la leche templada y en cada capón, nos lo llevamos puesto por montera a recorrer el mundo, o a construirnos uno propio. Pero a partir de ahí, los aciertos y los errores son solo nuestros, por mucho que nos empeñemos en buscar culpables alrededor. Esto, que parece simple, en verdad nos cuesta media vida comprobarlo, pero ya nos enseñó Sócrates que, mientras aprendemos a tocar esa flauta, tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos inmortales.

|

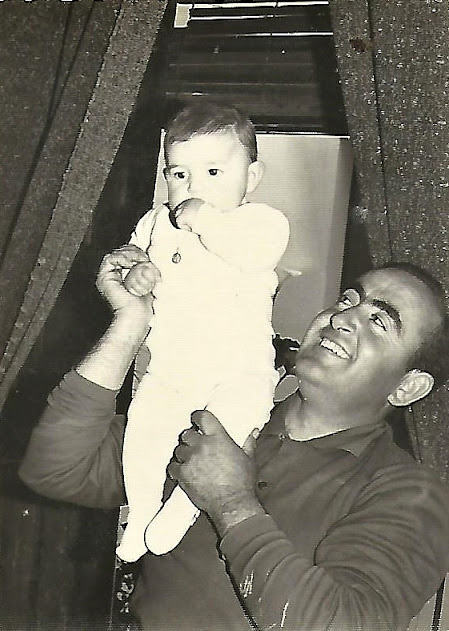

| El niño de la foto soy yo, hacia 1966. Quien me sostiene es mi padre. |

Sé que a mi padre le hubiera gustado que en mi flauta sonara otra musiquilla, pero él también terminó aprendiendo que, por muchos gestos suyos que viera en mi expresión, yo no era un apéndice en el que se prolongaran sus sueños, sino alguien parecido a él, pero más triste, con distintos anhelos y con diferente ambición. Sé que le costó mucho, pero lo terminó entendiendo; como yo, que algún día terminaré aceptando que él tenía razón en muchas más cuestiones de las que ahora sería capaz de reconocer.

Lástima que no existiera otra vida, o que esta que llevamos puesta durara el doble, para poder utilizar una mitad de ella en reconocernos a nosotros mismos y a los demás todos los aciertos tenidos y todos los errores cometidos. Seguro que entonces el mundo sería más justo y llevadero, y que, hasta yo, sonreiría más. Pero si somos capaces de llegar a esta conclusión, si nos atrevemos a bajarnos de los respectivos burros y nos sinceramos en mitad de esa cancioncilla clásica, pop, rock —hasta reguetón si se me apura— que estamos aprendiendo cada uno en su flauta, con toda probabilidad podríamos terminar componiendo, no sé si una sinfonía —no voy a ser ambicioso—, pero un popurrí apañao sí que podría salirnos; lo suficiente como para ir tirando con nuestra humana y defectuosa musiquilla de feria. Porque, en estos tiempos complicados de bozal y distancia, no nos queda más remedio que seguir tocando la flauta más o menos mágica, para componer la melodía que marque nuestro camino. Cada uno tenemos nuestra parte en la pieza, nuestro solo donde lucirnos. Pero, donde en la partitura está escrito que entra toda la orquesta, debe entrar toda la orquesta; si no es así, esto va a ser un verdadero desconcierto. Es más, en las presentes circunstancias, es tan desacertado desentonar, desafinar, descompasarse… como lo es buscar el lucimiento individual con un excesivo y empalagoso virtuosismo. Esto tiene que ser como una banda de jazz, que todos los músicos saben dónde empieza y dónde acabe su solo; y que, hasta la improvisación, tiene sus normas.

Hace un tiempo, todavía en vida de mi padre, le dediqué un relato en el que le venía a decir que, primero se perdió aquel mundo, su mundo; el mismo que yo intenté rescatar de mi recuerdo para decirle: papá, yo sé lo que hiciste, yo sé quién fuiste. Y fue entonces la primera y la última vez que lo vi leer algo que no fuera una factura de la luz, o del teléfono; o una carta en la que la que se le pidiera tal requisito faltante para ser un ciudadano cumplidor. Ahora me toca a mí meterme en esos entresijos que nada me gustan de papeles oficiales, requisitos ineludibles, facturas y obligaciones varias. Al final, mi padre fue un poco yo, como yo soy un algo mi padre: alguien con grandes proyectos y mejores fracasos que siempre está a punto de lograrlo. Pero me falta una pizca de empuje, tal vez de optimismo que endulce este cóctel de melancolía y agua de tormenta. Soy algo triste, sí. Soy como el dibujo de Quino: un hombre solitario y vestido de oscuro, esperando en el desierto a un tren en vía muerta. Soy un tipo casi triste que parece no terminar de ser ni de estar. Pero he decidido agarrarme al recuerdo de esa sonrisa tan especial de mi padre —su eterna sonrisa—, que lograba que yo solo fuera un casi y no un triste del todo; he decidido agarrarme a ese ímpetu que me animaba a no desistir jamás.

Comentarios

Publicar un comentario