La aristócrata inglesa y el posadero de la Moraleda

A la memoria de

Carmen y Diego.

Todo el mundo a estas alturas sabe de ese

árbol grande y frondoso que tenemos en Bélmez, donde –os contaré un secreto-,

no es que acudan cada atardecer todos los pájaros que hay en Mágina, aunque yo

tenga el pálpito de que si lo digo o lo escribo muchas veces, todo el mundo lo

creerá tan incuestionable, que nadie se atreverá a cortarlo jamás. Eso sí,

hasta sus ramas vienen a cobijarse tantas desvalidas avecillas, que cuando cae

la noche, resulta una temeridad acercarse a sus inmediaciones, pues de no

atender a esta advertencia, estás comprando papeletas para ver condecorada tu

camisa con una o varias medallas provenientes de las incontinentes cloacas de

los pájaros que en él moran.

En realidad, es

un árbol mágico, un árbol cuyo magnetismo no solo es capaz de atraer zorzales. Cuentan

que bajo él -«el árbol del Parlamento» lo llaman-, se han llegado a desatascar

irreconciliables diferencias para conseguir formar gobierno, se han podido

enderezar economías al borde de la quiebra, han surgido incluso fórmulas

milagrosas para acabar con el paro o hasta se solucionaron en un abrir y cerrar

de ojos nuestros eternos problemas con los precios del aceite. Y todo ello, a

razón de unas quince o veinte veces por minuto, dependiendo de la cantidad de

contertulios que se encontraran en ese momento departiendo en la tranquilidad

de su lozana sombra. Lástima que su poder de fascinación sea tan efímero, tan

volátil el efecto de su encantamiento, que al día siguiente ya nada se recuerde

y todo empiece de nuevo en la anodina rueda de la cotidianeidad belmoralense.

Todos los veranos por agosto, siempre fiel a su cita, veías a Diego Cees

Gómez, más conocido como Dieguillo el Fraile o también por el

Posaero, haciéndose con un sitio en los solicitados bancos que hay bajo ese

árbol grande y gordo de Mágina. También él se abandonaba a esa especie de

suerte de prestidigitación en la que los moraleos somos tan duchos, capaces de

arreglar el mundo en un tris, para desarreglarlo al minuto siguiente, ya que a

los nacidos aquí nos viene como un añadido en la partida de nacimiento, un curioso carnet de técnico especialista en

mecánica de la vida en sus diversas ramas y disciplinas.

Pero Diego, como la mayoría de emigrantes

que tuvieron que dejar muy a su pesar nuestro pueblo, tenía una conversación

preferida por encima de todas, que no dudaba en sacar cada vez que se sentaba

bajo la frondosa copa del árbol. Él era capaz de estar horas y horas hablando

de cuando vivía en Bélmez de la Moraleda, y esa charla contenía en esencia su

versión del pueblo; esa que llevaba cosida en las entrañas aquel día que no

tuvo más remedio que coger los bártulos y marcharse hasta Sax, un bello y

próspero pueblo alicantino del Alto Vinalopó, que gracias a Diego y a su

familia nosotros aprendimos a situar en el mapa.

Había además, una historia en particular

que a él le encantaba contar por encima de todas. Una historia que trataba

sobre una señora inglesa que llegó a hospedarse en la posada que su mujer

Carmen y él regentaban en el pueblo. Diego no recordaba el año exacto en que esto

había ocurrido, aunque hoy sabemos que fue el año sesenta y uno. En concreto,

la tarde del 29 de noviembre de 1961, subida a lomos de una yegua, hizo su

aparición en la posada aquella mujer extranjera de mediana edad, tan fina y

educada, que era del todo imposible que pasara desapercibida para los habitantes

de Bélmez, mucho menos para Carmen y Diego.

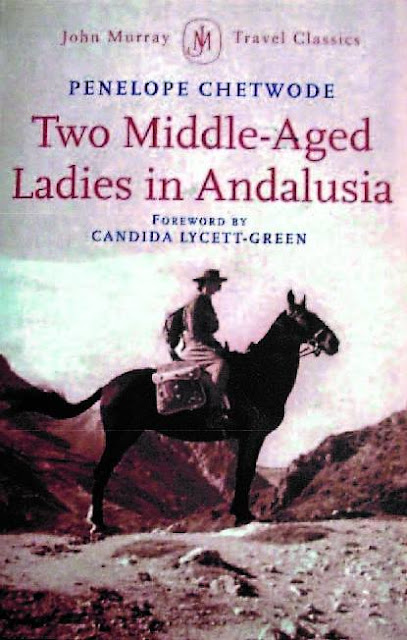

Empezaré desde el principio. Penélope

Chetwode, que así se llamaba esta señora, era una aristócrata inglesa hija de

un famoso general de caballería y esposa de John Betjemen, uno de los poetas

ingleses más famosos de mediados del siglo XX. Pero antes que eso y por encima

de todo, Penélope era una mujer culta, independiente y ávida de aventura, que

había decidido emular en solitario a los escritores románticos ingleses que

durante el siglo XIX llegaron a nuestro país dispuestos a escribir sobre los

pormenores de sus viajes. Hasta tal punto quería imitar las correrías de

aquellos primeros viajeros compatriotas suyos, que lo hizo a caballo,

valiéndose de una yegua –la Marquesa- que le prestó su amigo el duque de

Wellington, por lo que tuvo que acercarse para recogerla, hasta la finca que

este poseía en la localidad de Íllora, lugar donde comenzó y terminó su viaje

entre tierras granadinas y jiennenses. En realidad, su principal cometido era

conocer la Sierra de Cazorla y la ciudad de Úbeda, pero una vez saciado su

interés por ellas, a su vuelta hacia Granada, decidió improvisar y adentrarse por la Sierra Mágina. Así fue

cómo terminó visitando los pueblos de Jódar, Bedmar, Bélmez de la Moraleda y

Huelma.

Penélope y la Marquesa, «Dos señoras

de mediana edad en Andalucía», pues esa es la traducción al español del

título de su libro, en referencia a la especial relación que durante el viaje

llegó a crearse entre ella y su compañera equina, tras visitar durante la

mañana del 29 de noviembre el Santuario de la Virgen de Cuadros, marcharon

hacia Bélmez atravesando la Sierra de la Cruz, donde se desorientaron debido a

la lluvia que caía ese día, hasta que los cencerros de unas ovejas las

encaminaron hacia un cortijo cercano, el cortijo de Lazarillo, donde la señora

Chetwode obtuvo la precisa información para poder continuar hasta el pueblo.

Nada más entrar en Bélmez, se vio rodeada

de una bandada de chiquillos que la llevaron en volandas hasta la Posada de

Carmen y Diego. Cuando dejó a Marquesa en la cuadra, le llamó la

atención que para ello hubiera que atravesar el cuarto de estar por un

empedrado y descender a continuación por una rampa empinada. Una vez que la

yegua quedó acomodada, salió a comprar paja y cebada para el animal. Después

llegó su turno y se instaló en una habitación en la que para acceder había que

bajar un escalón cuya existencia olvidaba cada vez que tenía que entrar, por lo

que siempre se tropezaba.

Aunque en Inglaterra la religión oficial

es el anglicanismo, Penélope era católica. De ahí su obsesión por visitar

iglesias y santuarios – el de la Virgen de Cuadros y el de la Virgen de la

Fuensanta-. Aquella tarde se dirigió a la vieja parroquia de Nuestra Señora de

la Paz, rodeada una vez más de la troupe de niños que la seguían a todas partes.

Como la misa ya había comenzado, para no molestar, decidió sentarse en los

bancos del final. Los de alrededor fueron tomados de manera inmediata por la

mayor parte de su séquito infantil que, para su escándalo, lo hacían mirándola

a ella, de espaldas al altar. El resto de niños que no entraron, la observaban

curiosos desde la puerta, que se apresuraban a dejar entreabierta cada vez que

alguien entraba en el templo.

Como al día siguiente de su llegada era

30 de noviembre y coincidía con el día del patrón de Bélmez, el Señor de la

Vida, decidió quedarse para asistir a la misa cantada y a la procesión. Esta

vez llegó con tiempo a la iglesia y se sentó en el lado izquierdo, pero una

mujer vino con premura a advertirle de que ese era el lado de los hombres. Acabada

la misa y la procesión, se dirigió hacia la pedanía de Belmez para conocer el

castillo, pero como no lo encontró, decidió regresar al pueblo. Pensaba que en

España todos los castillos debían estar encantados, ya que, salvo el de Jódar,

que se encontraba en el mismo casco urbano, no había conseguido ver ninguno.

La cena en la posada fue muy sencilla, y

le llamó la atención que Carmen, la esposa de Diego, fuera rubia, pues era la

primera mujer con este color de pelo que veía desde su llegada a España. Sus

compañeros de hospedaje de aquella noche fueron un hombre que recorría la

provincia en Vespa vendiendo productos para el olivar y unas gitanas que

se ganaban la vida comerciando con los canastos de mimbre que ellas mismas

habían fabricado. Le sorprendió saber que, como estas mujeres no tenían dinero

para pagarse una habitación, dormían en el suelo. Sobre lo ocurrido al día

siguiente, dejaremos que nos lo cuente la propia Penélope, como si se hubiera

acercado hasta el árbol del Parlamento y todos atendiéramos en corro a sus

palabras:

«Bélmez de la Moraleda , viernes, 1 de

diciembre de 1.962. La misa empezó sólo cinco minutos tarde. Yo le di a La

Marquesa una buena comida antes de irme a la iglesia pero, cuando volví, no

pude conseguir nada de comer para mí. La cafetería estaba cerrada y el fuego de

la posada estaba apagado, así que me tomé un vaso de agua helada y un trozo de

pan seco mientras empaquetaba mis alforjas. Durante el pasado mes había estado

viviendo fuera de tiempo. Nunca llegaba tarde para nada porque la misa, el

desayuno, el almuerzo y la cena se retrasaban siempre. A menudo terminaba en un

lugar bastante diferente del que había estado esa mañana. Pero no me importaba

en absoluto: iba de pueblo en pueblo por puro placer. Nunca había sido mi intención

establecer un récord de larga distancia y sólo una vez, de Cazorla hasta Úbeda,

hicimos lo que parecía una prueba de resistencia. No había leído el periódico

ni usado el teléfono, ni hablado con nadie que no fuera español. Me había

introducido en el mundo de George Borrow y Richard Ford y, a pesar de tener la

radio y la electricidad aunque solo para una bombilla de 15w, la España rural

todavía permanece exactamente como ellos la describen. De repente me di cuenta

que tenía que volver al mundo moderno donde había cosas tales como fechas

determinadas y que tenía que coger un avión para Gibraltar en pocos días, así

que no me podía arriesgar a perderme en más sierras. Por esta razón quedé con

mi casero, Diego Cruz Gómez[1],

para que me escoltara hasta el Santuario de la Fuensanta en su burra.

Salimos un poco

antes de las nueve, que era la hora de la salida del sol, ya que estábamos

empezando diciembre. Había tal lío de senderos en todas direcciones que incluso

mi guía se confundió y tuvo que preguntar a varios cortijeros con los que nos

cruzamos. Un hombre montado en un mulo, al que encontramos, nos dijo que era un

“camino muy malo” (una frase que sonó a música en mis oídos) y que sería mejor

que fuéramos por la carretera aunque fuera un camino más largo. Afortunadamente

Diego estaba tan decidido como yo a atenerse a los caminos. Como es normal el

“camino muy malo” nos llevó a través de un paisaje de tal belleza que yo quería

quedarme allí para siempre. El profundo azul del cielo, sin nubes, hizo que el

recuerdo del mal tiempo de la pasada quincena pareciera un sueño medio

olvidado. Tuvimos que cruzar un barranco con mucha agua, luego, el camino nos

llevó por encima de tierras labradas donde, entre las rocas, tintineaban los cencerros.

Inventé una adivinanza:

- ¿Qué clase de

animal es clarividente?

Las ovejas

españolas porque ven la hierba que es invisible al ojo humano.

Nunca dejaba de

andar para que la pequeña burra blanca pudiera ir al paso de la yegua. Observé

que tenía herraduras delante, pero no detrás y Diego me dijo que a todos los

burros les ponen las herraduras de esta forma mientras que, a los mulos y a los

caballos, normalmente, se las ponen en las cuatro patas. Dos veces, durante

nuestro viaje, golpeó a la burra en su cuello y le dijo: ¡Muy buena la burra!

Pregunté si le daba de comer cebada pero me dijo que no podía costeárselo:

vivía de la paja y, de vez en cuando, pastaba. Esto la mantenía en buenas

condiciones físicas. Diego me contó que la vida de un posadero era pobre. Me

dijo que la mayoría de los huéspedes sólo querían un espacio para dormir en el

suelo y además traían su propia comida. Yo había observado que ninguna taberna

pequeña tenía barra ni vendía bebidas.

A las once en punto, Diego, inesperadamente,

saltó de su burra, sacó una barra de pan y algo de jamón y, sentados en la

orilla del camino, nos lo comimos con nuestras navajas junto con un cacho de

chocolate que encontré en uno de los bolsillos de mis pantalones de montar. Mi

cuerpo estaba extraño debido al resfriado que había cogido en la Sierra de la

Cruz. El jamón era excelente pero sentí un fuerte dolor de tripas.

Después de dos

horas y tres cuartos, en lugar de las tres horas y media que había predicho

Diego, llegamos, desde Bélmez, hasta el Santuario de la Fuensanta. La iglesia

está adosada a un cortijo grande en el que varias familias viven y trabajan la

tierra de los alrededores. Uno de los hombres me llevó a ver la fuente sagrada,

situada en la parte de atrás, la cual había curado, según la antigua leyenda,

la mano de la reina de Granada. La iglesia es mayor que la de Cuadros pero del

mismo periodo, del s. XVII. Estaba blanqueada por dentro y por fuera, pero no

decorada. Hay un pesebre napolitano (Portal de Belén) muy bueno en una caja de

cristal en el pasillo norte que está desmejorado por el añadido de unas figuras

de yeso de la Sagrada Familia de tamaño desproporcionado en relación con las

demás. Por encima del altar hay una pequeña virgen con cara de muñeca que lleva

un vestido de ricos bordados. Me habían dicho que este excesivo engalanamiento

de las estatuas con ropas bordadas fue el inicio del declive de la escultura

religiosa española.

Me despedí de Diego Cees Gómez y su “Buena

burra blanca” y continué hacia Huelma mientras ellos regresaban a Bélmez. Hice

el trayecto, a través de olivos por una carretera sin grava y con curvas colina

abajo, durante cuatro kilómetros, hasta llegar a Huelma. Sobre este pueblo se

asienta la mejor fortaleza en miniatura de dos torreones que jamás he visto. Había

decidido quedarme aquí sólo para almorzar y luego llegar a Montejícar sobre el

anochecer pero, como ocurre muy a menudo, Dios planeó algo diferente».[2]

Un par de veranos antes de morir Diego y, como había contado tantas

veces aquella historia a sus compañeros de tertulia, decidió llevarles hasta el

Parlamento la prueba de su veracidad, pues la señora Chetwode les había

hecho una fotografía a él y a su burra durante el trayecto hasta la Fuensanta.

Por desgracia, y para disgusto del bueno de Diego, perdió la fotografía en el

camino de regreso a la casa. Tampoco supo nunca, que aquella mujer había

escrito este hermoso libro, donde inmortalizó para siempre las andanzas un

tanto quijotescas protagonizadas por una aristócrata inglesa subida en una

yegua, a quienes acompañaron en uno de sus capítulos el posadero de la Moraleda

y su burra blanca.

[1] Penélope

debió de entender mal el primer apellido de Diego o, quién sabe, si le dio por

cambiarlo tal vez porque considerara que Cruz era más literario que Cees.

[2] Este

libro no está traducido al español. La presente traducción la hizo la maestra

del colegio de Huelma Inmaculada Moreno Díaz. Luego, el trabajo fue revisado y

corregido por una profesora inglesa de literatura que vive en la localidad

alpujarreña de Válor, quien ha sabido mantener la riqueza literaria del texto

original. Comentaba esta profesora que esta obra literaria de Penélope está muy

reconocida en la Universidad inglesa, donde es calificada como prototipo de

“Libro de Viajes”. De una publicación de Huelma.org realizada por Bernardo

Quesada Galiano, Inmaculada Moreno Díaz y Francisco Ruiz Sánchez.

Comentarios

Publicar un comentario